- TOMIOKAHACHIMANGU REITAISAI

FUKAGAWA HACHIMAN MATSURI

TOMIOKAHACHIMANGU REITAISAI

FUKAGAWA HACHIMAN MATSURI

- 2018年07月26日 2018年の深川八幡祭り(富岡八幡宮例大祭)特設サイトはこちら

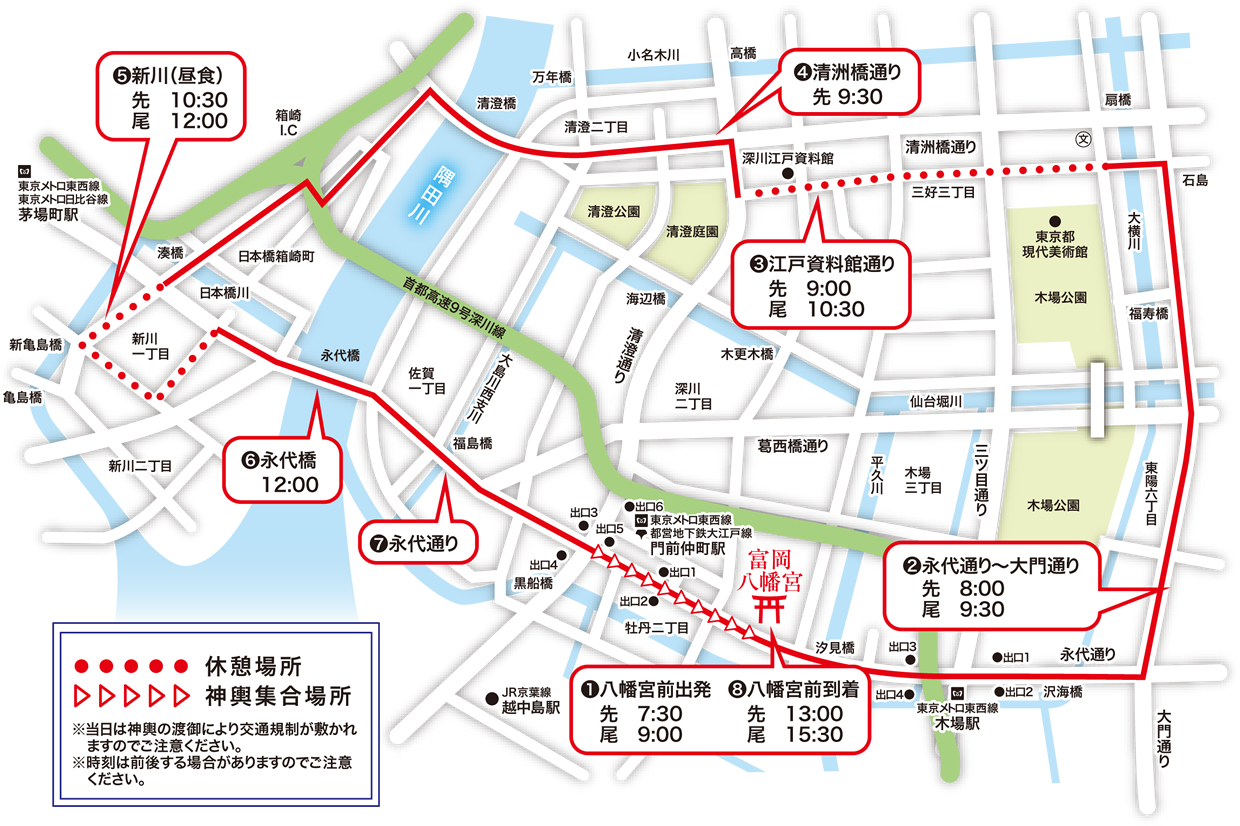

\リアルタイム神輿追跡マップ/

2017年8月13日(日)各町神輿連合渡御の神輿位置をリアルタイムで表示します!

※赤線の吹き出しの時間は、到着(通過)予定時刻です。

神輿:先頭

富岡八幡宮前

13時21分 到着

神輿:最後尾

富岡八幡宮前

16時13分 到着

神輿位置を再取得する

2017年開催日程・放送予定

富岡八幡宮例祭

開催日程

- 本祭り

2017年8月11日(金・祝) - 8月15日(火)

東京都江東区富岡 富岡八幡宮

各町神興連合渡御

放送予定

- 生放送

2017年8月13日(日)7:00~16:00

地デジ10ch Channel Bay

- 総集編

2017年8月29日(火)・30日(水)・31日(木)

12:00・15:30・20:00

※七つの部会を1日3回に分けて放送予定

地デジ10ch Channel Bay

ケーブルテレビ:東京ベイネットワークで生放送

東京ベイネットワーク公式サイトはこちら番組協賛会社

- ㈱ムトウユニパック

- 東京東信用金庫

- (一社)東京都江東区歯科医師会

- ダンボネット・システムズ㈱

- パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱

- プランネット㈱

- ㈱ZEPE

- ㈱インターネットイニシアティブ

- ㈱関電工

- ㈱協和エクシオ

- ㈱三井住友銀行

- 住友電気工業㈱

- BBCワールドジャパン㈱

- コンフォート㈱

- ㈱グッドワークコミュニケーションズ

- ㈱じも研

- ㈱スター・チャンネル

- ㈱フジクラ

- ㈱フジクラエンジニアリング

- ㈱ポストウェイ

- ㈱メディックス

- ㈱高齢社

- ㈱三菱東京UFJ銀行

- ㈱相互

- ㈱東京ニュース通信社

- 共信コミュニケーションズ㈱

- 佃煮の佃宝

- ㈲磯幸

後援

- 富岡八幡宮神輿総代連合会

- (一社)江東区観光協会

- (一社)中央区観光協会

- 深川仲町通り商店街振興組合

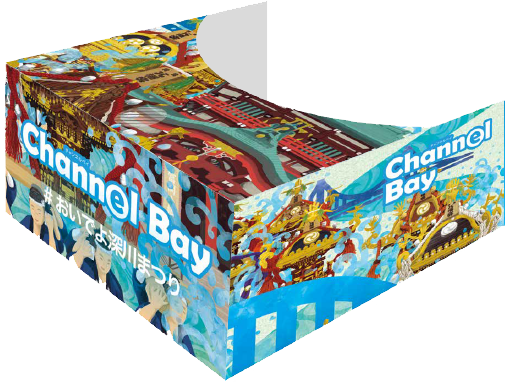

\ プレゼントキャンペーン開催! /

#おいでよ深川まつり

ツイッターやインスタグラムでハッシュタグ「#おいでよ深川まつり」をつけてキャンペーンに応募しよう!

キャンペーン概要はこちら [ff id="1"]キャンペーン概要

▲「Channel Bay」オリジナル

お祭りVRスコープをプレゼント!

1. 東京ベイネットワーク公式「深川八幡祭り生中継」TwitterまたはInstagramのアカウントをフォロー

2. 深川八幡祭りがテーマの写真や動画を撮る

3. ハッシュタグ「#おいでよ深川まつり」をつけて投稿!

4. 抽選で50名様に「Channel Bay」オリジナルお祭りVRスコープをプレゼント!

※ご当選された場合は、Twitterのダイレクトメッセージよりご連絡いたします。 ※御一人様何回でもご応募いただけます。

※応募要項・利用規約をご確認の上ご応募ください。

【応募締切】2017年8月31日(木)迄

- 応募要項・利用規約などはこちら

-

応募要項

応募期間 2017年7月14日(金)~2017年8月31日(木) プレゼント内容 抽選で50名様に「Channel Bayオリジナル おいでよ深川まつりVRスコープ」をプレゼント 応募資格 利用規約に同意していただいた方 応募方法 Instagram

1:東京ベイネットワーク公式「深川八幡祭り生中継」Instagramアカウント「 baynet_fkgwmtr(以下、公式アカウント)」を検索してフォロー。

2:深川八幡祭りがテーマの写真や動画を撮る。

3:ハッシュタグ「#おいでよ深川まつり」をつけて、Instagramに投稿。

4:ご当選の方に当選通知がInstagramダイレクト(Instagramのダイレクト投稿機能)で届きます。

*お一人様何回でもご応募いただけます。Twitter

1:東京ベイネットワーク公式「深川八幡祭り生中継」Twitterアカウント「 @BAYNET_fkgwmtr(以下、公式アカウント)」を検索してフォロー。

2:深川八幡祭りがテーマの写真や動画を撮る。

3:ハッシュタグ「#おいでよ深川まつり」をつけて、Twitterに投稿。

4:ご当選の方に当選通知がTwitterダイレクトメッセージで届きます。

*お一人様何回でもご応募いただけます。当選発表 応募締め切り後、厳選な抽選の上、当選者を決定いたします。

当選はお1人様1回とさせていただきます。

結果発表はご当選の方にTwitterダイレクトメッセージまたは、Instagramダイレクト(Instagramのダイレクト投稿機能)でご連絡いたしますので、公式アカウントを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。

当選通知受信後、指定の期限までに、ご連絡先、賞品お届け先等、必要事項を指定の方法でご連絡ください。ご連絡が7日以内にない場合は当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。

賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

*お使いの端末のTwitterとInstagramの通知設定(プッシュ通知)をオンにして下さい。

*投稿の非公開設定をONにされている方は、参加対象外になりますのでご注意下さい。利用規約

東京ベイネットワーク株式会社がInstagramとTwitterを活用して実施する「おいでよ深川まつりキャンペーン」(以下、「本キャンペーン」といいます。)に応募の方(以下、「応募者」といいます。)は、以下をよくお読みいただき、同意の上応募してください。 本キャンペーンにハッシュタグ“#おいでよ深川まつり”を付けて応募された場合には、本規約に同意したものとみなします。万が一同意いただけない場合は応募を中止してください。

ご注意事項

- あなたの撮影した写真・動画(以下「投稿データ」といいます)を、ハッシュタグ“おいでよ深川まつり”を付けて投稿してください。

- 応募者と一緒に投稿データの写真に写っている方がいらっしゃる場合は、必ず投稿前にその方から投稿データの使用につき、使用許諾を得てください。

- 上記の場合の他、投稿データに応募者以外の第三者の知的財産権が含まれる場合、必ず投稿前に権利者から投稿データの使用につき、使用許諾を得てください。

- 15歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。

- 応募者は、投稿データについて自らが投稿することについての適法な権利を有していること及び投稿データが第三者の一切の権利を侵害していないことについて東京ベイネットワーク株式会社に対し表明し、保証するものとします。 また、当選したか否かに関わらず東京ベイネットワーク株式会社が出稿する雑誌広告等、その他WEB媒体やFacebookページ等のSNSに投稿データを使わせていただく可能性がございます。

- 連絡先等の内容に虚偽の記載があった場合は、当選資格を取り消しいたします。

- 賞品の内容は、写真と異なる場合がございます。また、やむをえない理由により賞品内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。

- 当選者は当選した権利を他人に譲渡、または金銭や他の物品との交換はできません。

- ご提供いただきました個人情報につきましては、同意無しに業務委託先以外の第三者に開示提示することはありません。(法令などにより開示を求められた場合は除く)

- 賞品の発送は一度限りとさせていただき、当社の故意または重過失がある場合を除き、再度の送付は行いません。また、住所などの変更はお受けできませんので、ご注意ください。

- 当キャンペーンにご参加いただく際に必要な通信料は、お客様のご負担となります。

禁止事項

本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止します。

- 応募規約に違反する行為

- 本キャンペーンの運営を妨げる行為

- 他人に迷惑、不利益、損害または不快感を与える行為

- 他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為

- 他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為

- 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為

- わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為

- 営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為

- 公序良俗に反する行為

- Instagramの利用規約・法令に違反する行為

- Twitterの利用規約・法令に違反する行為

- 東京ベイネットワーク株式会社が本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為

- 東京ベイネットワーク株式会社が悪質または不適切であると判断する行為

- その他、前各号に類する行為

免責・その他

東京ベイネットワーク株式会社は、本キャンペーンの応募により応募者に生じた一切のトラブル・損害(直接・間接を問いません)等について、如何なる責任も負いません。

東京ベイネットワーク株式会社は、本キャンペーンについて(全部または一部)、応募者に事前に通知することなく変更または中止することがあります。なお、必要と判断した場合には、応募者への予告無く本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要な措置をとることができます。

本キャンペーンの応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担となります。個人情報の取り扱いについて

ご記入、または送信いただいた個人情報は東京ベイネットワーク株式会社が当選者への賞品の発送、本件に関する諸連絡に利用するほか、商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただきます。

お客様の個人情報は東京ベイネットワーク株式会社が管理します。お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令等により開示を求められた場合を除く)

詳しくは東京ベイネットワーク株式会社ホームページにて、 『個人情報の取り扱いについて』をご確認ください。

富岡八幡宮と深川八幡祭り

富岡八幡宮は寛永4年(1627)、初代別当長盛法印が霊夢に感じ、八幡様の御神像をお祀りしたのが始まりと伝えられています。その頃の深川は隅田川河口の海辺の村落といったところでしたが、やがて周辺の埋め立てが進んで門前町が形成され、一方では深浜の漁師町、木場の木材商、佐賀町の倉庫地帯、新川の酒問屋街などの発達により、江戸の暮らしを支える拠点としても発展、繁栄をみるようになります。

富岡八幡宮の祭礼は深川八幡祭りとも称され、寛永19年(1642)に将軍家光の長男(のちの家綱)の世嗣祝賀を執りおこなったのが始まりとされています。日枝神社の山王祭、神田神社の神田祭りと並んで江戸三大祭りのひとつに数えられ「神輿深川、山車神田、だだっ広いが山王様」とも謳われるほどのその神輿ぶりが有名です。特に下町風の勇み肌「わっしょい、わっしょい」の掛け声と沿道の人々からは清めの水が威勢よく浴びせられ「水かけまつり」とも親しまれています。殊に3年に1度の本祭りに氏子各町50数基の大神輿が勢揃いしておこなう連合渡御は圧巻です。

富岡八幡宮には紀伊国屋文左衛門が奉納した三基の御本社神輿があり深川の誇りでしたが、大正12年の関東大震災で惜しくも焼失してしまいました。その後昭和5年に製作されたのが御鳳輦で、現在でも本祭りの年に氏子各町を渡御し氏子の皆様の温かい出迎えを受けています。また御本社神輿に関しては平成になって復活が果たされ、平成3年には一の宮神輿、平成9年には二の宮神輿が製作されました。特に一の宮神輿は台輪幅五尺(1.5メートル)、高さは4メートルを優に超え重量は4.5トンと名実ともに千貫神輿です。

富岡八幡宮は大火、地震、空襲とたび重なる災害を乗り越え復興してきました。戦後初の本祭りである昭和23年には、佐賀町の神輿が早朝二重橋前に渡御し皇居を拝して深川の復興状況を奏上しています。それから60余年、富岡八幡宮は江戸以来の変わらぬ信仰と、伝統秩序に則った誇るべき祭礼をいまに伝えています。

2017年深川八幡祭りVR動画

VRスコープをお持ちでない場合でも、スマートフォンやパソコンのブラウザでVRコンテンツを視聴することができます。

ただし、その場合は3Dではない360°動画として表示されます。

VR動画視聴方法

①スマホにYouTubeアプリをインストールします。

②特設サイト(本サイト)へ移動し、VR動画を選択します。

③新しく開かれたページにて再度VR動画画像をタップするとYouTubeアプリが起動します。

④動画が再生されたら画面右下にあるVRスコープマーク![]() をタップします。

をタップします。

⑤画面が2分割されたらVRスコープにスマホをセットします。

⑥スコープを覗いて、VRをお楽しみください。

注意事項

※動画の再生はYouTubeアプリを使用してください。

(Android端末の場合は動画選択後にアプリケーションの選択画面が出ます。デフォルトアプリが設定されていてYouTubeアプリが起動しない場合は設定を解除してください。)

※YouTubeは、携帯電話のネットワークでご利用の場合、低画質で再生される場合があります。

スマホ画面右上の設定より画質を手動で設定するか、Wi-Fi等の通信環境でご利用いただくと高画質でお楽しみいただけます。

※視覚などへ悪影響を及ぼす可能性があるため13歳以下の方は、ご利用できません。

※気分が悪くなった時は使用をただちに中止してください。

※VRスコープはダンボール製のため引火の恐れがあります。火のそばに置かないようにしてください。

※スマートフォンの落下にご注意ください。

※歩きながらの視聴はしないでください。

※レンズで直射日光を覗かないでください。

※レンズの集光により発火する可能性があります。ご注意ください。

※VRスコープはダンボール製のため肌に触れると皮脂が染み込む事があります。

※ご使用後の破損などは返品、補償いたしかねます。

動画

2017年行事日程

平成29年 富岡八幡宮例祭 行事日程

8月11日(金)

| 13:30 | 歌謡/りんともシスターズ |

|---|---|

| 16:00 | 第22回富岡八幡宮太鼓の宴 |

8月12日(土)

| 8:00 | 神幸祭(16時頃御着輦) |

|---|---|

| 16:30 | 空手道/偶成会 藤本道場 |

| 18:00 | 少林寺拳法/深川道院 |

| 19:30 | 太鼓と舞/深川祭人 |

8月13日(日)

| 7:30 | 各町神輿連合渡御(13時~15時頃到着) |

|---|---|

| 13:00 | 琴・三味線演奏/生田流牡丹会 |

| 15:30 | 大正琴/絃容会 |

| 16:00 | 日本舞踊/長唄桜流 桜富寿佐 |

| 17:30 | ジャズ演奏/ザ・ドリーム・スクエア・ジャズ・オーケストラ |

| 19:00 | 葵太鼓 |

8月14日(月)

| 14:00 | 崇敬会員参拝 |

|---|---|

| 15:00 | 舞楽/多度雅楽会 |

| 16:30 | 能舞台/深川能舞台 |

| 18:30 | おどり/細川民族舞踊研究会 |

8月15日(火)

| 11:00 | 例祭祭典 |

|---|---|

| 14:30 | 三代目コロムビアローズ |

| 17:30 | 琴/博音会 |

| 18:00 | お茶席/江東区茶華道会 |

| 20:00 | ガムラン演奏と舞踊/深川バロン倶楽部 |

Blu-ray Disc 販売のおしらせ

※パッケージ画像はイメージです。

「平成二十九年富岡八幡宮例大祭 各町神輿連合渡御 生中継ダイジェスト」

3年に1度、大迫力の連合渡御の様子をダイジェストでお届け。

出発から永代橋、そして門前仲町、富岡八幡宮前、選りすぐりの映像を収録します。

収録時間 45分(予定)

番組概要・放送予定

「深川八幡祭り 神輿連合渡御 生中継」

ケーブルテレビ:東京ベイネットワークで生放送

- 生放送

2017年8月13日(日)7:00~16:00

地デジ10ch Channel Bay

富岡八幡宮例大祭 各町神輿連合渡御の様子を生放送。

富岡八幡宮を出発する勇壮な53基の神輿担ぎの様子を余すところなくお届けいたします。

番組では、お祭りに賭ける熱い想いを事前取材。

深川の熱い夏をご自宅でも、是非ご覧ください。

スタジオ

大徳絵里

大徳絵里 川口満里奈

川口満里奈

リポーター

道岡桃子

道岡桃子 真鍋杏奈

真鍋杏奈